부부가 고치고 만들고 가꾸는 재미로사는 산골생활

두물머리 2021.10.25 07:56 신고부부가 고치고 만들고 가꾸는 재미로사는 산골생활

제일 무서운 게 '사람 손'이란 걸 그때 알았다

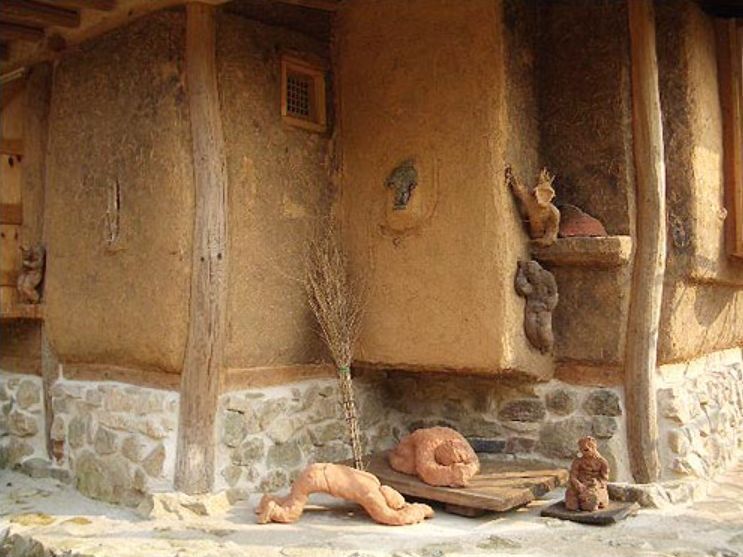

▲ 3년 만에 완공을 앞둔 집.

저 집을 인부 하나도 들이지 않고 부부 둘만의 손으로 저만큼 완성했다.

|

부부가 지은 황토집 |

우리 집에서 고개 하나 넘는 이웃 마을에 가깝게 지내는 지인이 살고 있다.

젊어서는 대도시에서 직장생활을 했지만 고향에서

농사를 짓고 사시는 노부모가 못 잊혀 막내아들이면서도

고향으로 돌아와 농부의 삶을 선택한 효자 중에 효자다.

귀향을 해 농사를 짓는 사람이 어디 이 사람 하나뿐이겠느냐만,

이 사람이 다른 농부들과 다른 점은 본업이 농업인 것만은 틀림

없으나 틈틈이 도자기와 토우를 빚는 '도예가'란 점이다.

그렇다고 대학에서 도예를 전공한 사람도 아니다. 타고난 재능으로

스승도 없이 자신만의 예술세계를 가꿔가는 '독학 예술가'라고 하면 맞는 말일까?

▲ 창 하나도 예술이야. 문틀은 물론 방충망까지 스스로 제작했다.

창문을 안에서 열어도 되게끔 방춤망은 반원형의 대나무 틀에 망을 씌웠다.

대나무 방충망어쨌든 이 사람이 자신이 살 집을 3년째 짓고 있다.

연장만 있으면 못 만드는 것이 없는 장인이라 의식주에 소요되는 소소한 생필품은

일도 없이 뚝딱 만들어내지만 집을 직접 짓다니

보통 사람으로는 상상도 할 수 없는 일이었다.

지금 살고 있는 본채는 부모님이 사시던 농가를 개조한 것이지만

지금 짓는 것 이전에도 작은 것 두 채나 완성한 경력이 있다.

하나는 도자기를 빚는 작업장과 또 하나는 전시장.

황토와 짚을 섞어 치댄 흙으로 벽을 세우고 목재는 인근 산에서 자라는 소나무를 사용했다.

▲ 새 집을 짓기 전 연습작. 도자기를 만드는 작업장이자 전시장이다.

뒷산에서 거둬 온 비뚤배뚤한 소나무 기둥으로 황토 벽을 발랐다.

도자기 작업장

지붕도 참나무를 쪼갠 너와 지붕을 얹어 얼마나 포근하고 멋스러운지

집 자체가 하나의 예술품이라고 해도 과언이 아니다.

집을 지을 때도 본업인 농사를 게을리하면서 집짓기에 몰두하는 것도 아니다.

집짓기는 철저하게 농한기를 이용하거나 아니면 짬짬이 틈나는 대로 준비를 해 간다.

도로공사 확장할 때 베어지는 나무들을 섭외해

그중에 쓸만한 목재를 골라 말리기를 한다.

도심에서 아파트를 리모델링할 때 버려지는 창문이나

가구를 모아 들이는 일도 준비과정 중에 아주 중요한 부분을 차지한다.

▲ 담벼락에 매달린 토우들과 바닥에 엎드린 토우들.

모두 대문 밖을 나가면 금방 만날 수 있는 이웃을 닮았다.

담벼락 토우들

모아 들인 폐품을 적당히 손질해 필요한 곳에 적절히 꿰맞추면

전원주택 저리 가라 할 정도로 고급스런 부자재가 될 수 있기 때문이다.

기둥이나 마룻장 또는 서까래에 쓰일 목재도 폐가를 해체할 때 버려지는 것 중에

성성한 것을 골라다 헛간에 쟁여놓으면 나중에 훌륭한 기둥으로 재탄생된다.

서두르지 않고 그때그때 쓸만한 것들을 모아두면 돈 들이지 않고 집을 지을 수 있는

토대가 마련되는데 문제는 인건비.

그러나 이것도 전혀 걱정할 일이 아니다. 언제까지 집을 지어야 한다는

절박한 사정이 없으니 부부 둘이서 쉬엄쉬엄 집을 지어간다.

▲ 담벼락에 기대어 파안대소를 하고 있는 토우. "올 해 대풍인겨?"

파안대소하는 토우

그 부부가 합심해 그 모든 일을 해내는 것을 보면 저런 '천생배필'이 어디 또 있을까

감탄을 금치 못할 때가 많다. 부부 모두 몸집이 하도 허약해 힘쓸 데는

한 곳도 없게 보이는데 그 큰 나무를 번쩍번쩍 들어 껍질을 벗기고

적당한 크기로 잘라 창고에 재이고, 장구 치고 북 치고 다 하는 것을

보면 일은 힘으로 하는 게 아니라 요령으로 하는 게 아닌가 하는 생각이 절로 든다.

나무껍질을 벗기는 연장도 손수 만들어 썼다.

튼튼한 낫을 적당한 각도로 다듬어 등거리에 나무를 대고 양옆에 손잡이를 건다.

그리고 부부가 양쪽에서 낫을 들고 쭉 벗기면 희한하게 목재소 자동 기계처럼

껍질이 쑥 벗겨지는 것을 보고 얼마나 기가 막히던지, 발명가가 따로 없었다.

손재주는 아버님을 닮았다고 한다.

그 아버님이 노환으로 무려 5년간 누워서 지내시다가 돌아가셨는데

그 아버님 생전에 찾아뵌 적이 있었다. 오래전에 지은 시골집이라 화장실이

밖에 있었던 집이었는데 거동이 불편하신 아버님은 화장실 출입을 할 수 없었다.

그런데 아버님이 누워계신 안방 문 귀퉁이에서 웬 세탁기 배수호스가

삐죽 나와 있는 것이 보였다.

"저게 뭐야?"

"하하하∼ 우리 아버님 발명품이에요. 아버님이 대소변을 요강에서 보시잖아요.

그런데 일어나기가 힘드시니까 저것을 고안해 내신 거예요.

호스를 마당에 연결해 저것에다 보시면 힘들이지 않아도 되잖아요.

게다가 요강 자주 비울 일도 없고…."

어찌나 손재주가 많으신지 쓰러지기 전까지는 농기구 수리에서

발명품까지 동네에서 필요한 농기구를 몽땅 아버님이 해결하셨다고 한다.

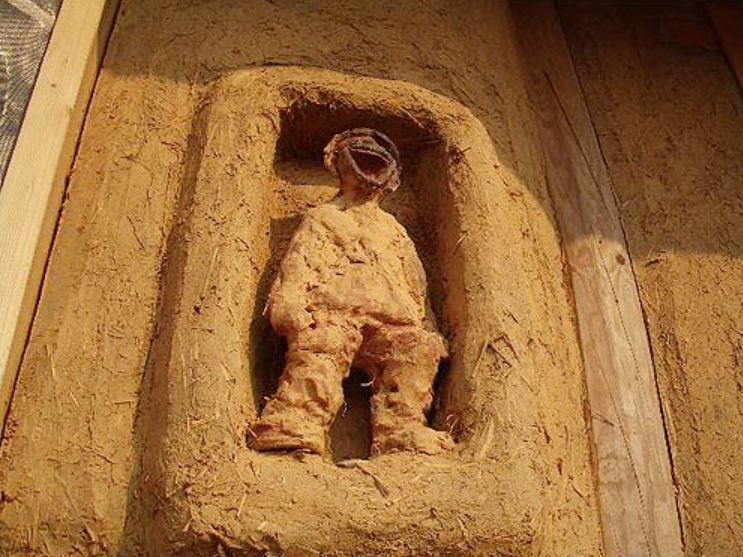

그 아버님의 재주와 미적 감각을 온전히 이어받은 막내아들.

아들은 아버님의 능력을 능가해 마침내 보기만 해도 사람 가슴 속을

따뜻하게 적셔주는 토우를 만들어 내고 질박하고도 멋스러운 찻잔과 접시 등

생활 도자기를 만들어내는 예술가가 되었다.

▲ 농사꾼 집에 삽이 빠지면 안 되지. 황토로 만든 삽이 대롱대롱 걸려있다.

황토로 빚은 삽

작년에는 그 부부를 도와주기 위해 지인들이 모여 흙벽돌을 만드는 놀이도 함께 했다.

황토와 짚을 섞어 충분히 치대야 웬만한 비에도 끄떡없는 흙벽돌이 된다.

그런데 문제는 황토와 짚을 섞으면 쉽게 발효가 되어 퀴퀴한 냄새가 나기 쉽다는 것이다.

흙을 치댄 다음 잽싸게 벽돌을 만들어 건조시켜야 되는데 부부 둘이

해내기엔 너무 벅찬 일이었다. 여윳돈이 있어 인부를 쓸 수도 없고.

사정을 잘 아는 지인들이 나서기로 했다.

어른, 아이 할 것 없이 온 가족이 놀이 삼아 흙벽돌을 만들기로 했다.

▲ 논밭에서 들어 와 평상 위에서 망중한을 보내는 토우. 쥔장을 닮았다.

망중한인 토우

치댄 흙더미 주위로 둥글게 앉아 흡사 메줏덩이 만들 듯 흙을 툭툭 때리며

흙벽돌을 만들던 추억. 어찌나 재미있는지 이건 일이 아니라 놀이였다.

제일 무서운 게 '사람 손'이란 걸 그때 알았다.

모두 달려들어 정신없이 만들었더니 불과 한나절만에

그 높다란 흙더미가 흔적도 없이 사라졌다.

일을 끝내고 주인장이 마련한 막걸리와 파전, 그리고 생김치 척척 올려 먹던

찰밥이 왜 그리 맛있던지. 이 집이 완성되면 오늘 참가한 모든 사람에게

지분이 있는 거라고 큰소리치며 한바탕 웃었다. 부부 둘이서 집짓겠다고

덤비는 것이 하도 희한하고 놀라워 이구동성 한마디씩 던졌더니 그 아낙이

흔연스럽게 대답한다.

"새끼도 만드는데 뭔 못 만들랍디여."

3년 넘게 치대며 시난고난 만들어진 집이 이만큼 완성되어

곧 입주를 앞두게 되었다.

둥글게 휘어진 기둥과 황토벽 하다못해 천장까지 모든 것이

'예술' 아닌 것이 없는 집. 황토벽은 물론 담장 가 키 작은 나무 그늘 속까지,

다양한 촌부들의 모습이 녹아든 토우들이 진을 치고 있다.

집 전체가 전시장인, 세상에 단 하나뿐인 아름다운 시골집을

둘러본 친구가 한마디 한다. 자료/다음카페(전원의향기)

이 글의 정보는 아래 홈페이지 영문주소 클릭 하시면 도움을 드립니다.

- 댓글 1

- 댓글쓰기