30대는 정말 상투를 잡았나?

직방 2020.02.12 11:02 신고

현재는 12·16 대책으로 부동산 시장이 소강상태지만, 작년 한 해 동안 서울 아파트는 거래량과 시세가 동시에 회복하면서 추가 상승장을 연출했습니다. 이러한 상승세를 이끈 주역은 30대인데요. 전통적으로 시장의 매수 대기자인 50~60대는 2019년 증가하는 30대의 매수세를 두고 “어려서 모르고 상투를 잡았네”, 이제 너도, 나도 뛰어드니 아파트 투자를 접고 쉬어야 할 때라는 등의 부정적인 평가를 했습니다.

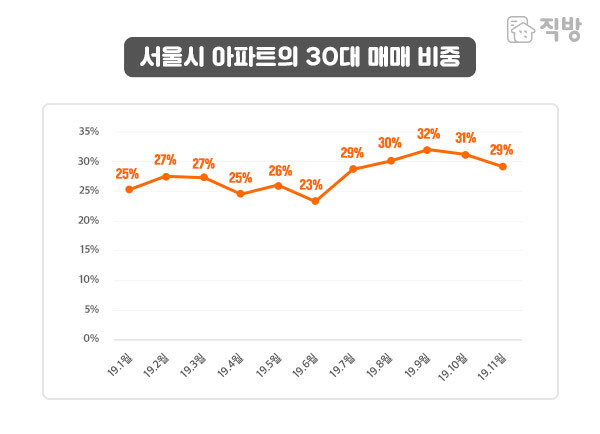

실제로 2019년 1년간 30대의 아파트 매수 비중을 살펴봐도 그 수치는 점점 늘고 있습니다.

하반기에 접어들며 30대 매수 비중이 30%까지 증가했다.

2019년 상반기 20%대 중반 수준의 거래 비중을 보이던 30대는 6월 이후 추가 상승의 기미가 보이자 적극적으로 매수에 나섰습니다. 7월 이후에는 평균적으로 전체 거래 중 30%가 넘는 비중을 차지했습니다. 30대가 이렇게 적극적으로 변하게 된 데에는 여러 가지 상황이 작용했을 것으로 보이는데요.

무려 18번이나 이루어진 정부의 규제에도 떨어질 기미가 보이지 않는 서울 핵심지 아파트값, 계속해서 강화되는 대출 규제로 자금줄이 마르는 상황이 ‘더 오르면 영원히 내 집 마련을 못 하는 것이 아닐까’ 하는 불안감을 들게 하면서 30대의 매수를 부추긴 것으로 보입니다.

직장이 서울에 몰려 있는 30대는 어디를 택했을까요? 신도시는 분당이나 판교를 제외하고는 교통이 편리한 것도 아니기 때문에, 편리함과 효율성을 중시하는 이들 세대가 왕복 2~3시간의 출근길을 불사하고 주택을 구매했을 가능성은 매우 낮습니다.

그렇다고 강남구 소재 아파트를 매수하자니 입지가 우수한 것은 맞지만 아무리 대출을 영혼까지 당겨도 LTV 40% / DTI 40% 하에서는 한계가 있죠. 때문에 다음으로 입지가 우수한 지역에 몰린 것으로 생각됩니다.

30대가 가장 많이 매수하는 지역은 강서구, 성동구, 영등포구이다.

자치구별로 30대들의 매수 비중을 알아보면 그 경향이 드러납니다. 매수 비중에 따라 서울 전체 25개 구를 1그룹, 2그룹, 3그룹으로 나누어 보았습니다.

1그룹은 30대가 20%대의 매수 비중을 드러낸 지역으로 강남/서초/양천, 강북/금천/중랑/노원입니다. 1그룹 내에서도 전자와 후자는 큰 차이가 있습니다. 전자는 비싸서 포기한 것이고, 후자는 입지가 안 좋아서 포기한 것입니다.

강남구의 평균 아파트값은 20.2억이다.

전자에 속하는 강남/서초/양천의 평균 아파트값은 각각 20.2억, 19.5억, 10.1억입니다. 사회에 진출한 지 얼마 안 되는 30대가 매수하기에는 상당히 벅찬 금액입니다. 반면, 전통적으로 동북부에 시세 상승 여력이 약하고 강남/종로 등 업무 지구와 접근성이 떨어지는 강북구 등은 투자 매력을 느끼지 못한 것이고요. 이러한 이유로 1그룹 지역의 매수 비중이 작았다고 판단됩니다.

2그룹은 광진/중/송파/강동/동대문/은평/종로/관악/성북/용산입니다. 30대가 30%대 초반의 매수 비중을 보이는데요. 이 지역들은 2호선을 중심으로 일부 안쪽으로, 일부 바깥쪽으로 있으며 지하철이 잘 발달한 지역입니다. 1그룹(강남/서초/양천 제외)보다 서울 중심부에 더 가까운 곳에 있는 아파트를 매수하려고 노력한 흔적이 보인다고 말할 수 있습니다.

마지막 3그룹은 동작/서대문/구로/마포/영등포/성동/강서입니다. 3그룹 지역에서는 30대 매수 비중이 은 30% 후반대에서 40%까지 나타납니다. 2그룹과 비슷하게 업무지구 근처의 지역들로 2호선 근처를 지나는 지역입니다. 여기에 가산디지털단지나 공덕 등 업무지구와의 뛰어난 접근성과 강남 3구 대비 상대적으로 착한 가격이 매수 비중을 높인 것 같습니다.

서울의 아파트값 3년 변동률은 위와 같다.

가격만 놓고 보면 작년에 아파트를 최초 구매한 것은 어느 정도 상투를 잡은 것이긴 합니다. 지난 3~4년 동안 가격이 많이 상승했기 때문에, 투자자 입장에서는 이제야 집을 사는 것을 바보 같은 짓이라고 말할 만합니다.

하지만 30대의 입장에서 생각해 볼까요? 내 집을 마련을 하고, 아기도 낳고 키워야 하는 등 가정의 안정감이 중요하게 느껴지는 시기입니다. 전문 투자자가 아닌 이상 이미 상승한 가격보다 안정감을 더 높은 가치로 여긴다면 구매할 만합니다. 문제는 대출을 최대로 받아 매수한 경우 경기가 안 좋아지면 하우스푸어가 되지 않을까 하는 것인데요.

지난 3년간 3억 대 아파트들은 5억이 되었고 5~6억 대 아파트들은 8~9억 대가 되었습니다. 대략 2000년대 중반이나 2010년대 준공된 서울 25평 아파트들은 2~3억 정도가 올랐습니다. 최근 늦어진 결혼 시기를 고려할 때 30대 중반 결혼하고 신혼부부가 되면, 결혼할 때 양가의 지원/축의금/저축액 등을 통해 4~5억 대 아파트는 살 여력이 될 것으로 보입니다. 그렇다면 2~3억 정도의 대출금 때문에 하우스 푸어가 될까요?

서울 신혼부부의 연소득은 6,447만 원이다.

전국의 신혼부부 평균 소득은 연간 5,223만 원이나, 서울은 이보다 123%가 더 높은 6,447만 원입니다. 연봉 6,500만 원이면 최소한 연 3,000만 원 정도는 저축이 가능하고 10년이면 3억을 모을 수 있습니다. 신혼부부가 자녀가 학교에 들어갈 때까지 최소 10년은 살 텐데 대출 2~3억은 큰 부담은 아닙니다. 더욱이 연차가 쌓이면 점차 연봉도 높아질 것이므로 그 부담은 더 줄어들겠죠.

30대가 상투를 잡았냐고요? 30대 수요자들은 입지가 우수한 지역을 사전에 학습하고 본인의 소득 수준과 미래 대출 상환계획을 따져가며, 감당 가능한 수준에서 주택을 구매한 것으로 보입니다. 투자 시기 측면에서 최고의 선택은 아닐 수 있지만, 주거의 안정성 측면에서 최선의 선택일 것 같네요.