한옥 자연을 향한 완만한 선들의 조화, 지붕

지붕은 벽체 및 바닥과 더불어 건축공간을 구성하는 핵심요소로 구조 자체의

형태를 유지하도록 벽체 각 부분을 상호 연결시켜 준다. 외부로부터 비, 눈, 이슬 등을 차단하고 벽체와 같이 외부에 면해 의장적(意匠的)인

기능도 가진다. 우리나라와 같이 때마다 장마가 드는 지역에서의 지붕은 외부로 연장되어 벽체, 창, 문 등을 보호해 주는 역할을 하므로 그만큼

처마구조가 발달해 고유한 아름다움을 지니고 있다. <편집자 주>

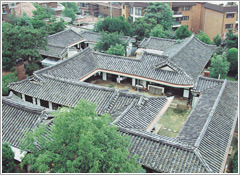

한옥의 지붕은 크게 풀이나 기와 등 사용된

재료에 따라 나누기도 하지만, 사실은 지붕을 구성하는 가구(架構)에 따라 그 모습을 달리한다. 삼량집이면 밋밋한 맞배지붕이기가 쉽고, 오량이나

그 이상이면 지붕의 물매1)가 날렵한 팔작지붕2)인 경우가 많다.

한옥의 지붕은 크게 풀이나 기와 등 사용된

재료에 따라 나누기도 하지만, 사실은 지붕을 구성하는 가구(架構)에 따라 그 모습을 달리한다. 삼량집이면 밋밋한 맞배지붕이기가 쉽고, 오량이나

그 이상이면 지붕의 물매1)가 날렵한 팔작지붕2)인 경우가 많다.

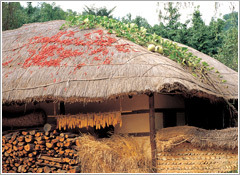

초가의 경우는 단출하기는 하지만 똑같이 가구의 법식에 따라

지어지는데, 다만 풀을 엮어 만든 용마름3)을 직접 가구에 연결하는 게 다르다. 한옥에서는 집의 격식을 나타내는 여러 구조가 있는데, 지붕의

구성도 집의 격에 따라 뚜렷한 차이를 보인다. 대체로 여염집이나 부속채들, 즉 곳간이나 행랑 따위는 단출한 맞배지붕이 일반적이며 지붕의 가구도

삼량으로 구성된다. 집의 규모가 크거나 격을 높일 필요가 있는 사랑채에서는 합각벽이 도드라지고 모양새 면에서 화려한 팔작지붕이 주로 쓰인다.

이 두 가지 모양과 별도로 합각이 없이 건물의 사면에 추녀를 두는 경우가 있다. 이때는 우진각지붕4)이라 하여 용마루5)의 길이가

짧고 측면에서 보면 경사가 완만한 사다리꼴 모양의 지붕이 구성된다.

사실 모양새로 치자면 정자처럼 용마루가 없이 하나의 꼭짓점에서

만나는 삿갓지붕이나 사모, 육모, 팔모지붕도 있지만 살림집에서는 쓰이지 않는 양식이다. 이밖에도 가장 초보적인 형태의 지붕인 외쪽지붕이 있는데,

용마루가 없이 하나의 지붕면으로 구성한 것으로 원두막이나 움집에 주로 쓰인다. 살림집에서는 맞배지붕이나 팔작지붕이 일반적인 지붕 형태로 두루

쓰였다.

지붕면에 변화를 주는 합각

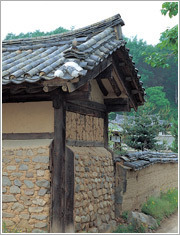

기본적인 형태의 캠핑용 텐트를 연상케 하는

맞배지붕은 두 개의 지붕면이 하나의 용마루를 사이에 두고 양쪽으로 흘러내린 것이다. 이때 용마루의 좌우 끝에는 따로 처마가 구성되지 않으므로

서까래가 비바람에 노출될 수밖에 없는데, 이를 막기 위해 ‘박공’이라 하는 얇은 통널을 지붕 밑으로 댄다.

기본적인 형태의 캠핑용 텐트를 연상케 하는

맞배지붕은 두 개의 지붕면이 하나의 용마루를 사이에 두고 양쪽으로 흘러내린 것이다. 이때 용마루의 좌우 끝에는 따로 처마가 구성되지 않으므로

서까래가 비바람에 노출될 수밖에 없는데, 이를 막기 위해 ‘박공’이라 하는 얇은 통널을 지붕 밑으로 댄다.

박공은 단어 자체에

특별한 의미는 없으나 ‘바람을 잡거나 묶는다’라는 뜻을 가진 ‘박풍(搏風)’에서 유래되었다는 말이 있다. 반박공이라고 해서 널 하나를 지붕

물매에 따라 대는 게 보통이지만 벽면의 들보 아래까지 수직으로 기다란 널을 잇대어 커다란 삼각형의 박공을 구성하기도 한다. 이러한 박공널은

엄밀히 삼각형이라기보다는 밑변이 둥그스름한 부채꼴인 게 일반적인데, 시각적으로 편안한 느낌을 준다.

널 하나짜리 반박공의 경우도

자세히 보면 지붕의 물매를 따라 댔으므로 완만한 곡선을 이룬다. 이 곡선을 만들기 위해서는 통널을 깎아야 되므로 품이 꽤 들어간 것이기도 하다.

비교적 의장적 요소가 강한 팔작지붕은 네 귀에 추녀가 형성되면서 지붕 측면에 합각벽이 구성되는 것을 말한다.

이처럼

지붕면에 변화를 주는 합각은 시각적으로 지루함을 덜어주는 것은 물론, 환기와 채광에 이용되기도 해서 합각에 작은 창을 내는 이유가 거기에 있다.

물론 대부분의 경우 벽돌을 가지런히 쌓든가 보와 대공6)을 노출시킨 회벽인 경우가 많기는 하다. 그러나 이때에도 기와조각 따위로

무늬를 새겨 넣어 치장의 효과를 더한다.

강수량에 따라 결정되는

물매

지붕을 만드는 과정은 의외로 복잡하여 꽤나 많은 공정을 거쳐야 비로소 완성할 수 있다. 보와 도리7),

서까래로 지붕 가구를 엮는 것은 목수의 몫이지만, ‘산자’라고 하여 갈대나 싸리나무 따위로 엮은 발을 서까래 위에 엮는 것부터는 기와장이들의

몫이다.

산자를 엮는 방법은 도리에서 시작하여 처마 쪽으로 새끼를 이용해서 발을 매는데, 이때 서까래에 단단히 묶어서 흘러내리지

않도록 한다. 산자가 엮어지면 그 위로 굵고 긴 통나무를 가로지르도록 대는데, 이는 기와의 하중을 골고루 분산시키고 기와를 얹기 전에 바르는

흙이 서까래에 직접 닿지 않도록 하여 서까래의 수명을 연장시키기 위함이다.

이렇게 대강의 골격이 완성되면 지붕면 전체를 잘 이긴

진흙으로 덮는데, ‘보토’라고 하는 이 흙을 덮을 때에는 나무 틈새로 흙이 촘촘히 들어가도록 야무지게 밟는다. 이렇게 함으로써 지붕면을 골고루

막아 방수효과도 얻고, 지붕의 물매를 성형한다. 여기에 기와를 얹으면 그대로 지붕의 물매가 되므로 보토를 덮는 과정을 매우 중요하게

여겼다.

지붕의 물매는 지역에 따라 다소 차이를 보인다. 비가 많이 오는 지역은 지붕의 경사를 급하게 해서 빗물이 신속하게

흘러내리도록 만들고, 그렇지 않은 곳은 완만하게 물매를 다듬었다. 결국 지붕의 물매는 강수량에 의해 결정된다는 것을 알 수 있는데, 이는 일본과

우리네 민가를 비교해보면 금방 알 수 있다.

자연의 범주에 벗어나지 않은

지붕

지붕을 덮는 재료로는 당연히 기와가 으뜸이다.

그러나 기와를 얹은 집에는 아무나 살 수 있는 일이 아니어서 여염집에서는 초가가 일반적이었다. 더구나 결정적으로 기와를 얹는데 드는 비용이

만만치 않았던 이유도 있었다.

지붕을 덮는 재료로는 당연히 기와가 으뜸이다.

그러나 기와를 얹은 집에는 아무나 살 수 있는 일이 아니어서 여염집에서는 초가가 일반적이었다. 더구나 결정적으로 기와를 얹는데 드는 비용이

만만치 않았던 이유도 있었다.

신라의 국력이 한창 왕성했을 때에는 서라벌에서 초가를 발견하기 어려웠다고 기록에 전하는 것을 보면

당시 신라의 국력이 얼마나 번성했던가를 미루어 짐작할 수 있다. 그러나 비용의 문제뿐만 아니라 반상(班常)의 구분이 엄격했던 시대에는 계급의

차이를 나타내는 기준이 되어 반가의 집이 아니면 함부로 기와를 얹지 못했다.

이외에도 특수한 지붕재료로는 나무껍질이나 얇은

나무판 또는 얇게 켜지는 판석이 쓰이기도 했는데, 이런 재료를 ‘너와’라고 한다. 흔히 너와집이라면 나무판을 얹은 집으로 알기 쉽지만 너와란

이들 재료를 통칭하는 말이다. 특별히 나무껍질로 지붕을 얹은 집은 ‘굴피집’이라 불린다.

이외에도 특수한 지붕재료로는 나무껍질이나 얇은

나무판 또는 얇게 켜지는 판석이 쓰이기도 했는데, 이런 재료를 ‘너와’라고 한다. 흔히 너와집이라면 나무판을 얹은 집으로 알기 쉽지만 너와란

이들 재료를 통칭하는 말이다. 특별히 나무껍질로 지붕을 얹은 집은 ‘굴피집’이라 불린다.

너와집은 주로 나무를 쉽게 구할 수 있는

깊은 산속의 주거에서 많이 발달했는데, 태백산맥이나 울릉도 등지에서 많이 볼 수 있었다. 우리의 옛 주거형태에서 ‘자연’을 발견하는 것은 그리

어려운 일이 아니어서 지붕 또한 그 범주에서 벗어나지 않는다. 특히 초가의 포근하고 완만한 곡선은 우리의 주변에서 흔히 볼 수 있는 나지막한

야산의 등성이를 닮아 이런 평가를 더욱 확실하게 해준다.

기와집의 경우라도 이러한 논리는 가능하다. 용마루나 지붕면의 물매에

자연스런 곡선을 채택함으로써 인공미를 배제한 것이라든지, 엄격한 형식이나 틀에 구애받지 않고 자유롭게 지붕을 구성한 것이 여기에 해당한다.

‘자연에서 재료를 구해 집을 지으면 반은 자연에 가 있는 것’이라는 말을 우리는 옛집의 지붕에서 거듭 확인할 수 있다.

1) 지붕의

비탈진 정도.

2) 맞배지붕과 우진각지붕을 절충한 것으로 측면 용마루 부분에 삼각형의 벽을 두고 그 하부는 사면에서 처마를 형성한

지붕.

3) 초가의 용마루나 토담을 덮는 짚으로 가운데가 등성이지게 길게 튼 이엉.

4) 지붕의 측면구성에서 팔작지붕과 같은 합각을

두지 않고 용마루로부터 바로 기왓골이 시작되는 유형.

5) 앞뒤의 지붕이 만나는 모서리로 지붕에서 가장 높은 선으로 기와지붕은 용마루,

초가지붕은 용마름이라 함.

6) 들보 위에 세운, 마룻보를 받치는 짧은 기둥.

7) 기둥과 기둥 위에 건너 얹어 그 위에 서까래를

놓는 나무.